Der Publizist, Politiker und Aktivist Uri Avnery – 1923 bis 2018

Persönliche Vorbemerkung

Erstmals aufmerksam wurde ich auf den deutsch-israelischen Politiker und Publizisten Uri Avnery im Herbst 1988, als er die deutsche Ausgabe seines Buches „Mein Freund, der Feind“ über seine Begegnungen und seine Freundschaft zum Palästinenserführer Jassir Arafat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn vorstellte. Ich war damals Redakteur beim politischen Jugendmagazin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der „‘ran“, und ließ mir den Termin nicht entgehen. Es beeindruckte mich sehr, wie mutig Avnery seine Mission, die dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zum Ziel hatte, verfolgte. So stellten seine Treffen mit Arafat in Israel damals juristisch noch Hochverrat dar. Ich behielt Avnerys Aktivitäten fortan mit großer Sympathie im Blick.

In der Zeit, in der ich an meinem 2005 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Right Livelihood Award (RLA), besser bekannt als Alternativer Nobelpreis, erschienenen Buches „Vorbilder – Menschen und Projekte, die hoffen lassen“, arbeitete, nahm ich auch telefonisch und per E-Mail Kontakt zu Uri Avnery auf. Er hatte mit seiner Frau Rachel für die Gründung und Leitung der Organisation „Gush Shalom“ (dt.: Friedensblock) und sein Lebenswerk im Jahr 2001 die hohe Auszeichnung erhalten. Als das RLA-Jubiläum in Salzburg mit einer mehrtägigen Zusammenkunft zahlreicher Preisträger/innen begangen wurde, traf ich Rachel und Uri Avnery auch persönlich und überreichte ihnen ein Exemplar des Buches, in dem ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet war und für das ich auch Uris Dankesrede übersetzt hatte. Es war eine sehr nette Begegnung „hinter den Kulissen“.

Mehr als zehn Jahre später, 2016, kam ein neugegründeter Verlag mit der Frage auf mich zu, ob ich ihm eine Porträtsammlung von Trägerinnen und Trägern des Alternativen Nobelpreises zu einem speziellen Thema liefern könne. Wir einigten uns auf Publizisten. Doch unter anderem, weil dem Verlag mein Avnery-Porträt gegenüber den beiden anderen für das Buch eingeplanten Medienschaffenden (die Amerikanerin Amy Goodman für ihre TV-Sendung „Democracy Now“ und der Brite Allan Rusbridger für die NSA-Enthüllungen im „Guardian“, dessen Chefredakteur er zur der Zeit war; den damals gerade aktuell mit dem RLA ausgezeichneten türkischen Journalisten Can Dündar wollte der Verlag aus mir unverständlichen Gründen zunächst überhaupt nicht im Buch haben) zu lang war, kam das Projekt nicht zustande. Ich hielt es für unmöglich, das so derart facettenreiche Leben des damals schon 93-jährigen Uri Avnery in einem Kapitel darzustellen, das genauso lang sein sollte, wie die Beiträge über die weitaus jüngeren beiden anderen Publizisten, deren Leben zudem einen recht geradlinigen Verlauf genommen hatten. So blieb meine damals verfasste Biographie von Uri Avnery unveröffentlicht. – Leider.

Bis jetzt. Doch nun veröffentliche ich sie aus traurigem aktuellem Anlass, dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, in AUSSICHTEN. Sie werden darin einen faszinierenden Menschen kennenlernen, dessen Mut und Energie, mit denen er sich für Frieden zwischen Israel und Palästina einsetzte, bis zu seinem Tod im Alter von knapp 95 Jahren anno 2018 ungebrochen blieb.

Buchübergabe in Salzburg. Foto: Lydia Köhler

Mit der Feder in der Hand für den Frieden

Die Feder ist mächtiger als das Schwert

Edward Bulwer-Lytton (1)

Von Jürgen Streich

Fast am Ende, dann ein Schwur für die Zukunft

„Im Lazarett leistete ich einen Schwur“, schreibt Uri Avnery im Vorwort seines Buches In den Feldern der Philister. „Vielleicht war es pathetisch, vielleicht sogar kindisch. Ich schwor, den Rest meines Lebens – das mir von vier aus Marokko stammenden Rekruten geschenkt wurde, die mich unter teuflischem Feuer nach meiner Verwundung retteten – dem Kampf für den Frieden zu widmen. Ich habe mich häufig an diesen Schwur erinnert, vor allem in Momenten der Enttäuschung, der Frustration und der Schwäche. Ich hoffe, dass ich diesen Schwur nicht gebrochen habe und dass ich ihn nicht brechen werde, solange ich noch auf dieser Welt lebe.“ (2)

Zunächst glaubte Avnery nicht, dass dies noch lange sein würde. Er war gerade einmal 25 Jahre alt, als ihn eine Maschinengewehrsalve nach vielen Monaten erbitterten Kämpfens im israelischen Unabhängigkeitskrieg in den Bauch traf. Am hellichten Tage lag er in voller Sicht der feindlichen Stellung. Doch nach dem mutigen Einsatz der marokkanischen Immigranten, die auf israelischer Seite kämpften und einer langen, holprigen Fahrt mit einem Jeep, die für den Schwerverletzten ohne jedes Schmerzmittel verlief, erreichte Avnery gerade noch rechtzeitig ein Hospital, in dem Ärzte ihm mit einer Notoperation das Leben retteten. Dort lag er, wie er es selbst auf den Tag genau 53 Jahre später in Stockholm in seiner Dankesrede zur Verleihung des Alternativen Nobelpreises an ihn, seine Frau Rachel und die von ihnen gegründete Organisation Gush Shalom (dt.: Friedensblock) beschreibt, viele Tage, „unfähig zu essen oder zu schlafen, verbunden mit Schläuchen und Instrumenten, umgeben von Soldaten in Agonie, manchen Sterbenden, manchen, die Gliedmaßen verloren hatten. Ich dachte, dachte, dachte.“ (3)

Außer an seine getöteten oder lebenslang an Körper und Geist versehrten Kameraden habe er an die „von uns nicht gesehenen Bewohner der Dörfer, die meine Kompanie erobert hatte“, gedacht, denn „oft hatten wir Häuser betreten, in denen der Ofen noch heiß war und ungegessene Mahlzeiten noch auf dem Tisch standen – zurückgelassen, weil die Familien nur ein paar Minuten zuvor geflohenund nun heimatlos waren.“ (4) Und an die Tragödie, die der Krieg bedeutete, denn während die Israelis nach jahrzehntelanger Ablehnung der Juden insbesondere in Europa und dem an ihnen verübten Völkermord durch das Dritte Reich ihr durch den UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 zugesichertes Staatsgebiet gegen arabische Rückeroberungsversuche verteidigten, sahen knapp eine halbe Millionen Palästinenser sich ihrer Heimat beraubt.

Schlaflos, unbeschreiblich durstig und in dem Bewusstsein im Krankenhaus liegend, dass ihm sein Leben von vier jungen Männern, die ihres für seines riskiert hatten, geschenkt worden war, habe er beschlossen, dieses Leben der Beendigung des Krieges und dem dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu widmen, „Leben zu schützen und Teil eines Marsches in Richtung von Menschlichkeit in einer zivilisierten Weltordnung ohne Krieg, Hunger und Unterdrückung zu werden.“ (5)

Dabei hatte Uri Avnery, bevor er sich als Friedensaktivist, Herausgeber und Chefredakteur der Wochenzeitschrift Haolam Hazeh (6) und zehn Jahre lang als Knesset-Abgeordneter für eine friedliche Koexistenz seines Landes mit Palästina einsetzte, es durchaus als eine Ehre empfunden, sein Land mit der Waffe zu verteidigen. Noch in seinen Frontberichten für die Zeitung Yom Yom (7), der Abendausgabe der großen Tageszeitung Haaretz (8), betont er den heldenhaften Geist sowohl des Militärs als auch der Bevölkerung Israels.

Uri Avnery als junger Soldat. (Dieses und alle weiteren Fotos: https://uriavnery.com, sofern nichts anderes vermerkt)

Behütete Kindheit und Flucht

Die Entwicklung, die dazu führte, hat ihren Ursprung bereits in der Kindheit des Jungen, der am 10. September 1923 im westfälischen Beckum als Helmut Ostermann geboren wurde. Der Sohn jüdischer und humanistisch geprägter Eltern wuchs mit drei Geschwistern auf. Er war gerade ein Jahr alt, als die Familie nach Hannover zog. Helmut besuchte dort die Grundschule und anschließend ein Jahr lang das Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasium. Sein Vater war an der Börse tätig, was der Familie einen gewissen Wohlstand ermöglichte.

Das Umfeld der Ostermanns beschreibt der Journalist Roland Kaufhold in einer Kurzbiographie als „assimiliertes deutsch-jüdisches Milieu“. Die Nachbarschaft sei nicht-jüdisch gewesen. Wenngleich die Familie lediglich an zwei Feiertagen in die Synagoge gegangen sei, habe der Freundeskreis größtenteils aus Juden bestanden (9). An seiner damaligen Heimat schätzte Helmut besonders den Wald am Rande des Hannoveraner Stadtteils Waldhausen, in den er zahlreiche Touren mit dem Fahrrad und zu Fuß unternahm. Erst Jahrzehnte später kamen ihm diese Kindheitserinnerungen an „eine vergessene oder unbewusste Heimat“ (10) wieder in den Sinn, insbesondere die an die grüne Farbe und den Geruch des Waldes, was es beides in Israel so nicht gibt.

Auch die zionistische Jugendbewegung „Die Werkleute“, der er sich im Alter von neun Jahren anschloss, unternahm Ausflüge in die Umgebung. Dabei wurden Lieder gesungen, deren hebräische Texte die Kinder nicht verstanden. Doch Helmut interessierte sich bereits in diesen jungen Jahren sehr für Palästina und las alles, was er darüber finden konnte. Zudem war er ein begeisterter Leser der Romane von Karl May und Walter Scott, deren Schilderungen des Lebens in Arabien ihn faszinierten und mit deren Helden er sich identifizierte. Rückblickend resümiert Uri Avnery: „Seelisch waren wir total auf Palästina vorbereitet. Aber, was heute ja keiner mehr wahrhaben will, als Zionisten stellten wir eine winzige Minderheit dar! Damals in Deutschland Zionist zu sein, das war so, als wäre man in Israel Maoist.“ (11)

Historisch betrachtet ist dies ein zumindest zurückhaltender Vergleich, denn in Deutschland stand zu dieser Zeit die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten kurz bevor. In jener politischen Situation dem Zionismus anzugehören, der Bewegung, die die Errichtung, Stärkung und den Erhalt eines jüdischen Staates in Palästina anstrebte, bedeutete die Gefahr, ins politische und gesellschaftliche Abseits zu geraten. Mit Blick auf die immer offener zutage tretenden antisemitischen Tendenzen und Aktivitäten der Nazis zeichnete sich am Horizont aber auch Gefahr für Leib und Leben ab. Helmut bekam erste Eindrücke von den Auswirkungen der neuen Machtverhältnisse 1933 nach seinem Wechel aufs Gymnasium zu spüren. Während auf den Straßen Aufmärsche der Nazis und der oppositionellen Kommunisten stattfanden, wurden die Schüler, unter denen Helmut der einzige Jude war, immer wieder zusammengerufen, um lange zurückliegende Siege des deutschen Militärs zu feiern. Einmal, erinnerte sich Uri Avnery 35 Jahre später zurück, habe er das blutrünstige Horst-Wessel-Lied nicht mitgesungen und auch die Hand nicht zum Nazigruß gehoben, woraufhin einige seiner Klassenkameraden auf ihn zugekommen seien und ihm körperliche Konsequenzen für den Fall, dass das noch einmal vorkomme, angedroht hätten. Aber er hatte auch einen Freund gefunden: Helmut und ein Mitschüler begleiteten sich auf ihren Schulwegen und besuchten sich gegenseitig. Sein Freund, so Uri Avnery 69 Jahre später, habe den von Helmuts Mutter gebackenen Kuchen besonders gemocht. Sein Name war Rudolf Augstein, die Verbindung zu dem späteren Herausgeber des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel sollte Jahrzehnte später noch bedeutsam werden.

Gespräche über die politische Entwicklung gehörten in dieser Phase zum Familienalltag der Ostermanns. Auch ein katholischer Pfarrer hatte ihnen seine Unterstützung zugesagt. Doch zu rassistisch motivierten Übergriffen auf Helmut, seine Eltern und Geschwister kam es aufgrund kluger Voraussicht seines Vaters nicht. Der hatte ein feines Gespür für die lauernde, aber noch nicht offen zutage getretene Gefahr. Nachdem er im Frühjahr 1933 bei einem Gerichtstermin von einer unmittelbaren antisemitischen Bedrohung erfuhr, verkaufte er kurz entschlossen sämtlichen Besitz der Familie und beantragte die unverzügliche Ausreise. Schon eine Woche, nachdem sein Sohn Helmut in der Schule bedrängt worden war, emigrierte die Familie über Frankreich nach Palästina – entgegen dem Rat der Verwandtschaft, die die Auswanderung für eine völlig überzogene Maßnahme hielt und zurückblieb. So überlebte der gerade einmal zehnjährige Helmut Ostermann eine noch latente, doch bald schon tödliche Gefahr, denn alle seine in Deutschland verbliebenen Angehörigen wurden später von den Nazis ermordet. Ihre Namen sind auf einem Gedenkstein in Hannover zu finden.

Das letzte Foto von Helmut Ostermann vor der Flucht aus Deutschland.

Die Ostermanns reisten jedoch im November 1933 zunächst nach Frankreich. Fast 83 Jahre später erinnert er sich: „Wir fürchteten, an der Grenze verhaftet zu werden. Als wir den Rhein überquerten, Deutschland hinter uns ließen und Frankreich erreichten, atmete ich tief durch. Wir ließen die Tyrannei hinter uns, kamen aus der Hölle ins Paradies. Ich vergesse dieses Gefühl niemals. Immer, wenn ich Frankreich besuchte, stieg es wieder in mir auf.“ (12)

In Marseille bestieg die Familie ein Schiff namens Sphynx, das sie vor Jaffa wieder verließ. Helmut, der Palästina bisher nur aus Büchern kannte, war begeistert. Daran, als das Schiff sich der Küste näherte, erinnerte er sich im Gespräch mit der Journalistin Gabriele Koppel so: „Eines Morgens, kurz nach Sonnenaufgang, standen wir alle an Deck und sahen am Horizont einen Streifen, der langsam näher kam. Es war die Küste von Palästina, und ich muss Ihnen sagen, es ist noch heute, Jahrzehnte später, ein erregender Moment für mich, wenn ich vom Flugzeug aus die Küste sehe.“ (13)

Sein Vater orientierte sich auch beruflich völlig um. Er verließ die Finanzbranche und arbeitete fortan in der Landwirtschaft, was Helmut sich für seine eigene Zukunft so gar nicht vorstellen konnte. Gleichwohl bewunderte er seinen Vater für dessen Konsequenz. „Mein Vater war glücklich hier im Lande und bis zum letzten Augenblick idealistisch“, betonte er. Nie zuvor habe er körperlich gearbeitet, doch in der neuen Heimat habe er begonnen, geradezu zu schuften, zwölf bis vierzehn Stunden am Tag. Als die Eltern später eine Wäscherei besaßen, habe er die Wäsche bei jedem Wetter mit dem Fahrrad zu den Kunden gebracht. In Erinnerung sehe er ihn noch, wie er „todmüde, doch von unzerstörbarer Fröhlichkeit, glücklich“ gewesen sei, so, „wie er es niemals hinter seinem Direktorentisch in Hannover gewesen war.“ (14)

Seine Mutter sei genauso fleißig gewesen. „Er war glücklich und sie war zumindest zufrieden“, befand Uri Avnery später. Das habe auch damit zusammengehangen, „dass sie wussten, was sie hinter sich gelassen hatten. Je mehr man davon hörte, was in Deutschland passierte, umso glücklicher war man, dass man rechtzeitig herausgekommen war. Und dass man vier Kinder gerettet hat.“ – Avnery glaubte später sogar, dass die Kunden ihre Wäsche deshalb zu seinen Eltern gebracht haben, damit sein Vater sie zurückbrachte und sie sich mit ihm, der sehr beliebt gewesen sei, unterhalten konnten, denn die Kundschaft sei größtenteils deutschsprachig gewesen, während sein Vater nie auch nur ein paar Brocken Hebräisch gelernt habe. (15)

Tatsächlich war er damit keine Ausnahme, denn viele der aus Deutschland nach Israel geflohenen Juden lernten nicht mehr Hebräisch, sondern wurden Teil der kleinen und längst aussterbenden Gemeinden deutschstämmiger Juden in Tel Aviv und Haifa. Auch Avnerys aus Berlin stammenden späteren Schwiegereltern erlernten die Sprache nie. Einmal sei seine Schwiegermutter gefragt worden, ob sie sich nach 50 Jahren, die sie schon im Lande lebe, nicht schäme, kein Hebräisch zu sprechen. Darauf habe sie geantwortet: „Natürlich schäme ich mich. Aber es ist viel leichter, sich zu schämen, als Hebräisch zu lernen.“ (16)

Jugend – Einmal Untergrund und zurück

Helmut selbst sprach nur noch mit seinen Eltern Deutsch, las aber sämtliche deutschsprachigen Bücher, die seine Eltern gerettet hatten. Er besitzt sie noch heute. Um Hebräisch zu lernen, zog er gemeinsam mit seinem Bruder für einige Monate in die kooperative Siedlung Nahalal, wo beide auch in der Landwirtschaft halfen. Nahalal wurde in Israel dadurch sehr bekannt, weil dort der acht Jahre ältere Mosche Dayan aufgewachsen war. Der brachte es im Militär zum General und führte 1979 als israelischer Außenminister im amerikanischen Camp David die Friedensverhandlungen mit Ägypten.

Zurück bei seinen Eltern in Tel Aviv besuchte Helmut die Grundschule. Doch das kam ihm vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation seiner Familie als ein „verschwenderisch langsamer Weg zum Wissenserwerb“ (17) vor. So nahm er für circa fünf Jahre eine Tätigkeit als Sekretär bei einem Rechtsanwalt auf. Während dieser Zeit lernte er die Justizbehören und Abläufe bei Gericht kennen und erlernte durch seine Kontakte mit der britischen Mandatsverwaltung auch die englische Sprache. Zudem musste er im Rahmen seiner Arbeit für den Anwalt mitunter mehrmals pro Woche ins arabische Jaffa. Obwohl die Stadt unmittelbar bei Tel Aviv liegt, hatten die beiden Bevölkerungsgruppen fast keinen Kontakt zueinander, sodass Helmuts häufige Grenzgänge eine besondere Erfahrung bedeuteten. Er sah die Armut der Araber, lernte aber auch deren Kultur, Sprache und Speisen kennen. Hierdurch seien zwar keine direkten Freundschaften entstanden, so der Journalist Roland Kaufhold in einer früheren Biographie Avnerys, doch immerhin habe sich „ein Gefühl des Vertrautseins“ entwickelt.18 Uri Avnery selbst erinnerte sich später so daran: „Jaffa war eine ganz typisch orientalische Stadt mit völlig anderen Gerüchen und Geräuschen und einem ganz anderen Anblick. Was mir auffiel war, dass die Geschäfte keine Fensterläden hatten, keine Vitrinen, und alles war voller Kutschen und Pferde.

Die Menschen gestikulierten auf eine Art, die wir nicht kannten. Es war alles furchtbar interessant und ich habe mich so glücklich dabei gefühlt. Ich erwähne das immer gerne, weil es eine Beschreibung von Ben-Gurion gibt, der 17 oder 18 Jahre vorher an derselben Stelle ins Land gekommen war und alles ganz schrecklich fand. ‚Was für Geräusche, was für Gerüche, was für Stimmen; ist das das Land unserer Väter?’ soll er gesagt haben. Diese beiden ersten Eindrücke erklären viel von dem, was später mit ihm und mir passiert ist.“ (19)

Es war 1938, als Helmut Ostermann, wie er zu dieser Zeit immer noch hieß, gerade einmal fünfzehn Jahre alt war und erst seit ein paar Monaten bei dem Rechtsanwalt arbeitete, im Gerichtsgebäude der britischen Mandatsverwaltung von einer Widerstandsbewegung namens Irgun angeworben wurde. Diese hatte sich zwei Jahre zuvor von der zionistischen Untergrundorganisation Haganah abgespalten. Irgun kämpfte mit dem Ziel einer israelischen Staatsgründung mit militärischen und teils auch terroristischen Mitteln sowohl gegen die Araber als auch die britische Mandatsverwaltung, weshalb sie von dieser als illegal betrachtet wurde. „Von dem Augenblick an war alles ganz, ganz anders“, beschreibt Uri Avnery 62 Jahre später seine Empfindungen bei diesem einschneidenden Schritt. „Tagsüber arbeitete ich beim Rechtsanwalt, und abends war ich im Untergrund.“ (20) Eine paradoxe Situation, wie dieses Beispiel aus seiner Erinnerung beweist: „Mein Chef (der Rechtsanwalt, Anm. d. Autors) war Jude, aber alle seine Freunde, die auch viel in unserem Büro verkehrten, waren englische Kolonialbeamte. Bei einer Aktion, 1939, gegen das englische Weißbuch (21), zündeten wir deren Büros an: die Büros, in denen ich sonst für den Rechtsanwalt zu tun hatte.“ (22)

Ansonsten verteilte Helmut Ostermann in den drei bis vier Jahren, die er für Irgun tätig war, Flugblätter, ließ sich aber auch im Umgang mit Waffen ausbilden und versteckte in seiner Wohnung das Waffenlager seines Kommandos, wofür er damals hätte mit dem Tod bestraft werden können. An Sprengstoffanschlägen, die Irgun als Racheakte für Gewaltaktionen der Gegenseite auf arabische Märkte in Jaffa, Jerusalem und Haifa mit Dutzenden Todesopfern verübte, war er aufgrund seines geringen Alters nur indirekt beteiligt.

Der jugendliche Helmut Ostermann gewann seiner Helfertätigkeit, etwa wenn er Schusswaffen herumtrug, einerseits Nervenkitzel im Sinne von Abenteurertum ab: „Es ist ein wunderbares Gefühl, mit einer Pistole unter dem Arm auf der Straße herumzuspazieren in dem Bewusstsein: Das ist bei Todesstrafe verboten! Du gehst an englischen Polizisten vorbei, und keiner außer dir weiß, dass du eine Pistole hast – das ist ein herrliches Gefühl für einen Jungen!“ (23) Insbesondere aber war er davon überzeugt, so für eine gerechte Sache einzutreten, weshalb er damals, aber auch später keine Schuldgefühle empfand. „Für einen Jungen von 16, 17 Jahren war es damals richtig“, reflektiert er über ein halbes Jahrhundert später. „Wir lebten im Krieg, im Guerillakrieg. Auf beiden Seiten hat man mit mehr oder weniger denselben Methoden gekämpft.“ (24)

Als Jugendlicher im Untergrund.

Dennoch missfiel Helmut, der ja Erfahrungen in einem Kibbuz gesammelt und sich nicht zuletzt durch seine Eltern der Arbeiterschaft verbunden fühlte, einiges innerhalb der Irgun. Diese lehnte die Kibbuz-Bewegung ebenso ab, wie Gewerkschaften. Darüber hinaus widerstrebte ihm deren nationalistische Ausrichtung und Feindlichkeit gegenüber allem, was sie für arabisch hielt. Bald schon war er nicht mehr bereit, die Ansichten der Anführer seiner ungefähr 120- köpfigen Gruppe vorbehaltlos zu teilen und deren Aufträge einfach auszuführen. Zwar hieß es in deren Hymne, „Aus unseren Reihen befreit nur der Tod“ (25) und ein Ausscheiden galt als nahezu unmöglich. Doch ungeachtet dessen traf er im Alter von 17 oder 18 Jahren in einer Zeit, in der sich in der Organisation zunehmend Uneinigkeit breit machte, eine spontane Entscheidung, die er sogleich in die Tat umsetzte: „Ich stand auf und ging. Stundenlang lief ich durch die Straßen. Ich fühlte mich allein und verlassen, alle Sicherheit war dahin. Doch langsam lichtete sich die Verzweiflung, neue Ideen – halb gefühlt bereits, doch bis dahin unterdrückt – gewannen Gestalt. Ich (…) glaube, es war in dieser Nacht, dass ich erwachsen wurde.“ (26)

Kriegsberichterstattung unter neuem Namen – und fast der Tod

So scheint es nur folgerichtig, dass Helmut Ostermann sich am 10. September 1941, seinem 18. Geburtstag, umbenannte, eben in Uri Avnery. Mit der Namensänderung folgte er dem Beispiel zahlreicher nach Israel immigrierter Juden. „Durch diesen Akt erklärten wir uns von unserer Vergangenheit unabhängig. Wir brachen mit ihr unwiderruflich“, erklärt er dazu. „Die jüdische Diaspora, die Welt unserer Eltern, ihr kultureller und gesellschaftlicher Hintergrund – wir wollten nichts mehr damit zu tun haben. Wir waren eine neue Rasse, ein neues Volk, geboren an dem Tage, an dem wir den Fuß auf den Boden Palästinas gesetzt hatten. Wir waren eher Hebräer als Juden. Unsere neuen hebräischen Namen verkündeten das.“ (27) Tatsächlich hatte Uri Avnery einen biblischen Namen gewählt, denn während Uri das hebräische Wort für Flamme ist, geht Avnery auf den Feldherrn König Davids namens Avner zurück.

Schon ein Jahr später machte Uri Avnery sich aufgrund eines damals aktuellen Feldherrn größte Sorgen um Palästina. Erwin Rommels Nordafrika-Feldzug schien unaufhaltsam, nach einigen siegreichen Panzerschlachten standen die Truppen des deutschen Generalfeldmarschalls kurz vor Alexandria. Averny befürchtete deren weiteres Vordringen bis Tel Aviv, zumal deutsche Luftlandeeinheiten Kreta eingenommen zu haben schienen und die Wehrmacht zudem bis an den Kaukasus vorgerückt war. „Auf der Landkarte war alles klar“, beurteilte Uri Avnery die Lage: „Aus drei Richtungen näherte sich Hitler unaufhaltsam unserem Land, um auch hier die Juden auszurotten.“ (28) Avnery war mit seiner Befürchtung nicht allein, die britischen Kolonialherren hatten ihreFamilien im Irak in Sicherheit gebracht und waren jederzeit selbst zur Flucht bereit. Die israelische Untergrundarmee Haganah, erinnerte er sich, habe damals schon Vorbereitungen getroffen, das Karmelgebirge in eine Art Festung zu verwandeln. Doch bekanntlich drangen die Deutschen nicht bis Palästina vor. Erst Jahre später, so Avnery, sei klargeworden, woran das gelegen hatte und warum Palästina einigermaßen sicher gewesen sei: Den deutschen Einheiten war in Nordafrika schlicht der Treibstoff ausgegangen, im Kaukasus hatten sie sich aufgerieben, bis ihr Vormarsch in Stalingrad endgültig gestoppt wurde und der Angriff auf Kreta sich als militärischer Fehlschlag erwiesen hatte. „Seitdem glaube ich nicht mehr an verzweifelte Situationen“, so Uri Avnery und begründet das fast ein halbes Jahrhundert später mit Blick auf den Zerfall der Sowjetunion und den Fall der Berliner Mauer so: „Es sind immer Faktoren am Werk, die wir nicht kennen können.“ (29)

Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beteiligte Uri Avnery sich an der Gründung der Gruppe Junges Palästina beziehungsweise Junges Erez Israel, die den Anspruch erhob, eine separate Nation innerhalb des jüdischen Volkes zu vertreten. Hier finden sich auch Avnerys erste publizistische Wurzeln, denn die Gruppe gab immer dann, wenn sie es sich finanziell leisten konnte, die Zeitschrift Bamaawak (30) heraus. 1947 veröffentlichte Avnery unter dem Titel Krieg oder Frieden in der semitischen Region eine eigene Broschüre, von der eine Kurzversion ins Arabische übersetzt und an Zeitungen und Organisationen im Nahen Osten versandt wurde. Doch die politischen Ereignisse, insbesondere die Staatsgründung Israels und der Krieg 1948, überholten schon bald deren Aktualität. Er schloss sich daraufhin der Haganah an, in deren Kommandoeinheit „Simons Füchse“ er im Süden Jerusalems gegen die ägyptische Armee kämpfte, bis er in der Nähe des Kibbuz Negbah lebensgefährlich verletzt wurde.

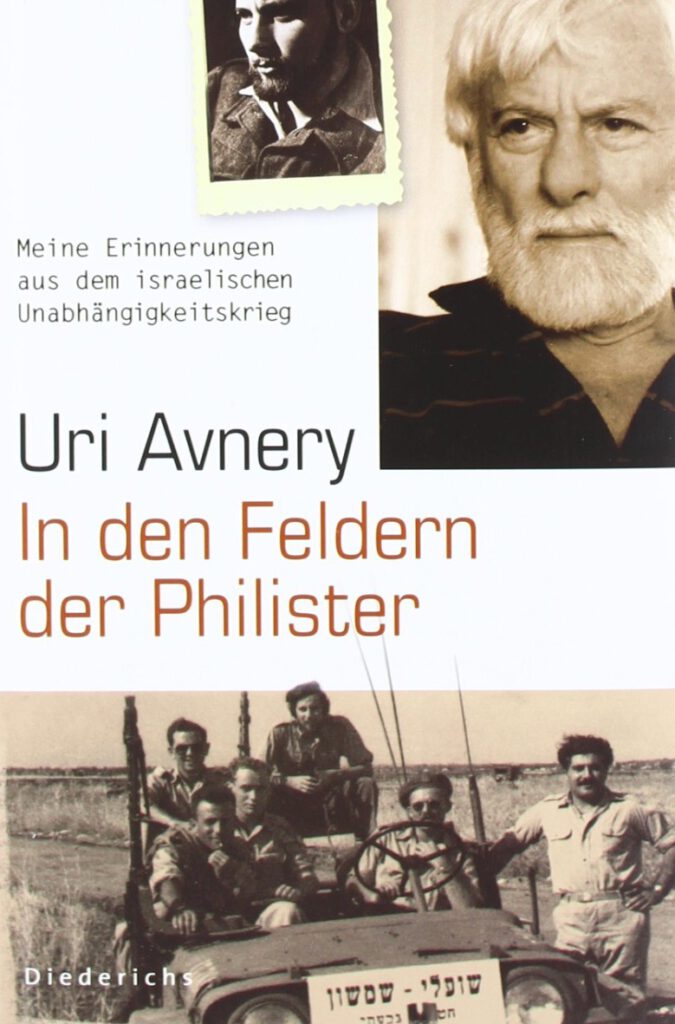

Copyright: Diedrichs Verlag

Diese Erfahrung sollte sein Leben erneut und nachhaltig verändern. Mit dem Ziel, über den Krieg aufzuklären, fasste er seine vor der Verwundung für die Abendausgabe der Zeitung Haaretz geschriebenen Frontberichte zu dem Buch In den Feldern der Philister (31) zusammen. Innerhalb eines Jahres erzielte es 20 Auflagen, der gerade einmal 25-jährige Autor stieg zum „Liebling der Gesellschaft und auch der Regierung“ auf. Das währte jedoch nur ein Jahr, denn, so Uri Avnery weiter: „Mit diesem Kriegsbuch, das ich einst als pazifistisches Kriegsbuch auffasste, ist dasselbe passiert wie mit den Büchern Erich Maria Remarques. Nämlich, dass Jugendliche es gelesen und sich dadurch für den Krieg begeistert haben – Kameradschaft, Abenteuer und so weiter.“ (32) Daher habe er das Buch Die Kehrseite der Medaille (33), in dem er schonungslos die Grausamkeit des Krieges bis hin zu Verbrechen wie der Ermordung arabischer Flüchtlinge schilderte, nachgelegt. Doch der Inhalt wurde als Befleckung der nationalen Ehre aufgefasst, das Buch als Skandal. Es wurde weitgehend boykottiert und gelangte über die erste Auflage nicht hinaus.

Der Journalist Roland Kaufhold ist der Ansicht, dass in dieser Zeit ein weiterer Grund für das immer noch gespaltene Verhältnis der israelischen Bevölkerung zu Uri Avnery zu finden ist. Die Staatsgründung sei für ihn und seine Mitstreiter „eher unbedeutend“ gewesen, schreibt er und zitiert Avnery dahingehend, dass der und seine Soldatenkameraden „eine gewisse Verachtung für Leute, die in Tel Aviv und Jerusalem Reden hielten“, empfunden hätten. Mehr als ein „Achselzucken“ hätten sie dafür nicht übrig gehabt. Für andere aber, räumt Avnery ein, könne die Staatsgründung „die Einlösung von Herzls Worten gewesen sein (…).“ (34) Theodor Herzl, ein jüdischer österreichisch-ungarischer Publizist (1860 – 1904), gilt als Begründer und Vordenker des politischen Zionismus, der Bewegung zur Gründung eines israelischen Staates, die er in seinem unter dem Eindruck der Dreyfus-Affäre verfassten Buch Der Judenstaat (35) dargelegt hatte.

Publizistik als politisches Instrument – Die Haolam Hazeh

Gleich nach der Staatsgründung 1948 arbeitete Avnery auch kurze Zeit mit dem 55 Jahre älteren jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, der aus Österreich stammte, zusammen. Doch Buber traf mit seinen Vorschlägen, den Ausgleich mit den Arabern anzustreben, in Israel auf Ablehnung. Gleichzeitig kristallisierte sich bei Uri Avnery die Publizistik immer deutlicher als sein Weg politischer Einflussnahme heraus. So war der im sächsischen Zwickau geborene und nach Palästina emigrierte Gustav (später Gershom) Schocken, der 1935 die Haaretz von seinem Vater übernommen hatte und deren Herausgeber und Chefredakteur er wurde, bereits vor Ende des Unabhängigkeitskrieges auf Texte, die Uri Avnery teils noch im Krankenhaus verfasst hatte, aufmerksam geworden. Avnery forderte darin ein sofortiges Ende des Krieges und einen Ausgleich mit den Arabern. Schocken gewann den Mittzwanziger als Leitartikler für sein angesehenes Blatt. Doch bereits nach einem Jahr schied Avnery auf eigenen Wunsch wieder aus, weil er zu den inhaltlichen Kompromissen, die die Redaktionsleitung von ihm erwartete, nicht bereit war.

Bald darauf war er, der über keinerlei journalistische Ausbildung verfügte, sein eigener Chef. Für seine Kriegsverletzung hatte er vom Militär eine finanzielle Entschädigung erhalten. Mit diesem Geld kaufte er im April 1950 gemeinsam mit dem aus Kairo stammenden Shalom Kohen die bis dahin allenfalls durch ihre Berichterstattung über diverse Skandale aufgefallene Wochenzeitschrift Haolam Hazeh (36) und fungierte als deren Herausgeber und Chefredakteur. In einer Redaktion, die aus vier Zimmern in einem Keller mitten in Tel Aviv bestand, „mixen die beiden Wüstenkrieger seither allwöchentlich aus Sex, Starklatsch, Skandalen und Parolen für die friedliche Vereinigung aller semitischen Völker ein Ärgernis für Zionisten und Regierung“, schrieb der Spiegel im November 1965. So sei Avnery, hieß es in dem deutschen Nachrichtenmagazin damals weiter, „für die Regierung in Jerusalem das Schreckgespenst unter den politischen Publizisten Israels“ geworden. (37)

Tatsächlich baute er die Zeitschrift zügig „zu einem in Israel gefürchteten Blatt um“, so der Journalist Roland Kaufhold in seinem Avnery- Porträt, „welches gleichermaßen geschätzt, beargwöhnt und verhasst war.“ (38) Und das vom ersten Augenblick an, seit dem Uri Avnery es mit seinem Compagnon übernommen hatte. Gleich mit der ersten Ausgabe unter seiner Führung eckte die Zeitschrift heftig an. Der Chefredakteur hatte darin die Einberufung von Frauen in die Armee als unzeitgemäß kritisiert, woraufhin das israelische Militär Haolam Hazeh boykottierte. Die Wehrpflicht für Frauen, die es ansonsten nur noch in Eritrea und Norwegen gibt, gilt in Israel bis heute als sakrosankt.

Leser der Haolam Hazeh.

Die Zeitschrift sei „innerhalb kürzester Zeit zum Unpopulärsten gemacht“ worden, befand ihr Herausgeber, „was es überhaupt je in Israel gegeben hat.“ (39) Dabei war sie für ein breites Publikum konzipiert. Im nachrichtlichen Teil orientierte sie sich inhaltlich und stilistisch am deutschen Spiegel und dem amerikanischen Time Magazine, der Unterhaltungsteil hingegen war durchaus boulevardesk angelegt. Während der Nachrichtenteil vorne begann, befand sich der Titel des Unterhaltungsteils auf der Rückseite. Die beiden Teile waren auf dem Kopf stehend zueinander gedruckt, „so dass man ‚im Handumdrehen’ zwei Magazine hatte.“ (40) Ihr Herausgeber beschrieb es einmal so: „Es ist, als wenn die Bild-Zeitung und die Zeit eine gemeinsame Zeitung wären, und noch extremer.“ Er sprach gar von einer „Art Untergrundzeitung“ (41). Das Blatt habe sich „mit allen Teilen des Establishments“ gestritten habe, so Uri Avnery. Es wurde, erzählt er weiter, darüber gewitzelt, dass manche Leser, darunter auch Regierungsbeamte und Militärangehörige, die es offiziell nur mit spitzen Fingern anfassten und daher nicht mit der Haolam Hazeh in der Hand oder auf dem Schreibtisch gesehen werden wollten, es daher in anderen Zeitungen versteckten und mit Begeisterung lasen (42). Ministerpräsident David Ben-Gurion weigerte sich sogar standhaft, auch nur den Namen der Zeitschrift in den Mund zu nehmen und sprach beharrlich von „einem gewissen Wochenblatt“. Diese Bezeichnung, so Uri Avnery, habe man in der Redaktion als eine Art Ehrentitel empfunden und zum inoffiziellen Untertitel erhoben. Als Helmut Kohl längst deutscher Bundeskanzler war, den Namen des Nachrichtenmagazines Der Spiegel ebenfalls nicht aussprach und behauptete, dieses nicht lesen, dafür aber bemerkenswert gut wusste, was darin stand, schrieb der ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Österreichs, Bruno Kreisky, 1988 im Vorwort für die deutsche Ausgabe von Uri Avnerys Buch Mein Freund, der Feind: „Uri Avnery wird sehr oft von seinen Landsleuten als der Mann charakterisiert, dem es gelungen ist, den israelischen Spiegel zu machen, d. h. unbekümmert um Sympathien und Antipathien Fakten wiederzugeben, wobei gleichzeitig eine gewisse Parteilichkeit erkennbar sein soll. Die meisten Menschen glauben, wenn sie den Eindruck haben, es mit einer gewissen Parteilichkeit zu tun zu haben, dass in dem Augenblick, in dem diese erkennbar ist, die Fakten an Wahrheitsgehalt verlieren. Das stimmt nicht. (…)“ (43)

Inhaltlich lag die Gegenerschaft zwischen dem Regierungs- und dem Redaktionschef und Herausgeber und somit der Ausrichtung des Blattes darin begründet, dass Ben-Gurion Avnerys Auffassung nach grundsätzlich jegliche Verständigung mit den Arabern be- und verhinderte. Darüber hinaus trat die Haolam Hazeh nachdrücklich für strikte Säkularität, also die eindeutige Trennung von Staat und Religion ein. Diese stand und steht bis heute im krassen Widerspruch zur israelischen Staatsform, in der allein das Bekenntnis zum Judentum schon die Staatsangehörigkeit begründet. Die Ablehnung von Ben- Gurions Politik war, wie Avnery Jahrzehnte später bei einer Preisverleihung vor zahlreichen anderen Journalisten betonte, noch umfassender. „Wir wiesen sein ganzes Modell zurück“, und zwar „auf allen Gebieten“, betonte er. Es sei darum gegangen, statt eines jüdischen einen israelischen Staat zu schaffen, „einen Staat, der seinen Bürgern gehört.“ Er bringt die politische Ausrichtung seiner Zeitschrift in dieser Zeit so auf den Punkt: „All diese Meinungen waren reine Ketzerei, in totaler Opposition zum herrschenden nationalen Konsens.“ (44)

Ungeachtet dessen betrachteten Vertreter der sogenannten Sabras, den jungen in Israel aufgewachsenen Menschen, Haolam Hazeh als „ihre“ Zeitung. Und doch unterschied Avnery in diesem Punkt rückblickend zwischen seinen Altersgenossen und den später bereits in Israel geborenen Menschen: „Wir wollten den Staat selbst gestalten. Das war der große Vorteil meiner Generation gegenüber allen späteren Generationen, die bereits einen vorgefunden haben.“ (45)

In diesem Spannungsfeld gab es jahrzehntelang eine Leserschaft für die Haolam Hazeh, doch insbesondere die Stimmungsmache des politischen Establishments gegen die Tendenz des Blattes und die damit verbundenen Auseinandersetzungen haben Uri Avnery zufolge dazu geführt, dass über 20 Jahre hinweg nicht eine einzige bezahlte Anzeige in der Zeitschrift erschienen sei. Sie war mithin finanziell ausschließlich von den Einnahmen des Kioskverkaufes abhängig. Keine leichte Aufgabe vor dem Hintergrund, dass Avnerys Darstellung zufolge die Aufdeckung von Skandalen und Korruptionsaffären das Tagesgeschäft von Haolam Hazeh, die mit einer wöchentlichen Auflage von 25.000 Exemplaren gleichwohl die größte politisierende Wochenzeitschrift Israels war, darstellte. Immer wieder habe man dabei die Zensur umgehen müssen, doch letztlich sei es jedes Mal gelungen, das zu enthüllen, was die Redaktion für kritikwürdig hielt. Deren Chefredakteur wörtlich: „Wir erfanden damals Methoden, die heute beinahe schon legendär sind.“ (46)

Einerseits gebe es „superpatriotische und supernationalistische“ Massenzeitungen auf der Welt, andererseits durchaus auch solche, die gegen den Mainstream anschreiben, gegen den Strom schwimmen. Doch letztere seien „immer Randzeitungen, klein und marginal.“ Aber er selbst und seine Kollegen hätten auch die Massen erreichen wollen, „um Einfluss auf deren Bewusstsein zu haben.“ Die Erfindung der „Doppelzeitung“ mit einem ernsthaften und einem

leichteren Teil sei dazu sehr hilfreich gewesen. Zudem sei es mit der Haolam Hazeh gelungen, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts in den israelischen Zeitungen, die fast alle politischen Parteien gehörten, vorherrschende Langeweile zu durchbrechen. Dabei hatten die Zeitschriftenmacher sich große Ziele gesetzt: „Wir wollten unsere Medien aus der Welt der Prawda und Iswestija treiben und in die Welt der New York Times versetzen.“ Denn während das damalige russische Zentralorgan, dessen Name übersetzt ‚Wahrheit’ bedeutete, fand, „dass der Öffentlichkeit nur Dinge erzählt werden sollten, die gut für sie sind“, habe die New York Times versprochen, „alle Nachrichten zu veröffentlichen, die sich fürs Drucken eignen.“ Hierzu hätten die Macher von Haolam Hazeh sogar eine „neue hebräische journalistische Sprache“ erfunden, die ein Schriftsteller einst als „mager und muskulär“ beschrieben habe. Eine neue Art von Pressefotografie sei ebenso eingeführt worden wie provokative und sensationelle Schlagzeilen. „Jetzt“, konstatierte der damalige Chefredakteur und Herausgeber im November 2013 stolz, „haben die gesamten israelischen Medien den Stil von Haolam Hazeh übernommen.“ (47)

Gewalt gegen Journalisten – und Unterstützung ein Leben lang

So bestand die „Waffe“ von Uri Avnery und seinen Mitarbeitern aus Kreativität bei der Recherche und beim Verfassen der Artikel, im übertragenen Sinne also aus kenntnisreichem Geist, der die Feder in der Hand führte. Gleichzeitig griffen seine Gegner zur Abwehr zu neuzeitlicheren Mitteln als dem sprichwörtlichen Schwert. Die zahlreichen gegen die Haolam Hazeh angestrengten und erfolgreich abgewehrten Gerichtsverfahren verblassen hierbei vor den drei Sprengstoffanschläge auf deren Redaktion und Druckerei und zwei Mordversuchen. Avnery sei zu dieser Zeit in den Augen des Geheimdienstes der Staatsfeind Nummer eins gewesen, schrieb dessen Chef unter Ben-Gurion Jahre später in einem Buch. (48)

Der bei einem Anschlag verletzte Uri Avnery.

Passend dazu wurden Uri Avnery im Jahr 1953 bei einem Überfall beide Hände und sämtliche Finger gebrochen. – Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es mächtige Kreise gab, denen nicht gefiel, was er und seine Kollegen schrieben. Kurzzeitig war der Journalist durch diese Tat eines Unbekannten zwar schwer gehandicapt, doch auf lange Sicht stärkte sie ihn sehr.

Avnery war während seiner Genesung auf Pflege angewiesen, und die wurde ihm durch eine junge Frau zuteil. Diese hatte Jahre zuvor, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war, schon einmal bei einem von Avnery organisierten Treffen Gleichgesinnter zugehört, denn sie war die Tochter des Vermieters einer Wohnung, in der die Gruppe zusammengekommen war.

Fünf Jahre später fand Avnery keine professionellen Models für Werbeaufnahmen für seine Zeitschrift. Da stellte ihm einer seiner Mitarbeiter, der ein Theater leitete, ein Mitglied des Ensembles namens Rachel vor. Nachdem sie einige Fotos am Strand gemacht hatten, brachte Avnery sie auf seinem Motorrad nach Hause. Bei einem weiteren Treffen, wieder im Theater, wollte Rachel sein Alter erraten und versprach ihm für jedes Jahr, das sie falsch tippen würde, einen Kuss. Sie tippte fünf Jahre zu wenig und die beiden verabredeten sich zur Begleichung ihres Versprechens. Es folgten weitere Begegnungen. Als er eines Tages zu einem Treffen um Mitternach in einem Café nicht erschienen war, suchte Rachel ihn und erfuhr von den vor seinem Büro versammelten Leuten, dass er von einigen Soldaten angegriffen, schwer verletzt worden war und im Krankenhaus lag. Tatsächlich war Uri Avnery hilflos. Und Rachel bot ihm an, ihm eine Zeit lang zu helfen. Aus diesen Tagen wurden, wie er es später ausdrückte, 58 Jahre.

Uri lernte Rachel während eines Fotoshootings kennen. Es wurde eine Liebe fürs Leben.

Rachel war 1932 in Berlin geboren und ein Jahr später mit ihren Eltern nach Palästina geflohen. Als erwachsene Frau arbeitete sie zunächst als Lehrerin und wurde dann Fotografin. Sie wurde nicht nur Avnerys engste Vertraute, sondern auch seine Lebensgefährtin. Religiöse Hochzeiten lehnten beide kategorisch ab und weltliche Trauungen gab es in Israel nicht. So hätten sie , schrieb er in seinem 1995 erschienenen Buch Zwei Völker – zwei Staaten, „fünf Jahre in Sünde gelebt.“ Jedoch als Rachels Vater schwer krank wurde, heirateten sie 1958, um ihn zu beruhigen, in aller Eile in der Wohnung eines Rabbiners. Die Trauzeugen seien von einer anderen Hochzeit geliehen gewesen, ebenso wie der Ring von der Frau des Rabbiners. Nie wieder hätten sie danach einen Ring getragen. Obwohl die Eheschließung lediglich ein Zugeständnis an seinen Schwiegervater war, vermutete Uri Avnery später: „Ich glaube, wir sind so ziemlich das einzige mir bekannte israelische Ehepaar, das nicht geschieden ist.“ (49)

Seit sie zusammenlebten, las Rachel jeden seiner Texte vor der Veröffentlichung kritisch. Dabei habe sie aus ihrer Sicht ungerechtfertigte persönliche Angriffe rigoros gestrichen, Schwächen in der Argumentation entdeckt, Avnerys Hebräisch verbessert und Pauschalisierungen seinerseits relativiert. Wenn die beiden sich einmal nicht einig waren, habe er oft nachgegeben, aber nicht immer und mitunter geschrieben, was er wollte. Nicht selten habe er das später bereut.

Mit einer Zeitschrift gegen Politik und Staatsmacht

Solch wohlwollend kritische Beratung seiner Vertrauten war für Uri Avnery von immernser Bedeutung, legte Haolah Hazeh sich doch in immer größeren Zusammenhängen mit mächtigen Politikern, Behörden und auch der Justiz an. Bereits 1955 hatte das Blatt den Prozess gegen den Journalisten Rudolf Kasztner kritisch begleitet. Der 1906 im österreichisch-ungarischen Kolozsvár geborene Kasztner hatte von 1941 bis Kriegsende das jüdische „Komitee für Hilfe und Rettung“ geleitet und in dieser Funktion auch mit Nazigrößen, darunter in Budapest auch mit Adolf Eichmann verhandelt. Während die einen in ihm einen Helden sahen, wurde er wegen Kollaboration angeklagt, wobei ihm auch seine Aussagen zugunsten einzelner Nationalsozialisten in den Nürnberger Prozessen zum Vorwurf gemacht wurden. Uri Avnery schrieb über das Verfahren gegen Kasztner: „Die Führung, die ihre Anweisungen an Kasztner gab (…), war dieselbe, die den israelischen Verteidigungskräften befahl, sich vom nördlichen Sinai zurückzuziehen und den Staat in ein Ghetto verwandelte, das bis heute vom guten Willen ausländischer Mächte abhängig ist. Anstelle der jüdischen Vertretung haben wir die Regierung Israels und anstelle der politischen Abteilung (der jüdischen Vertretung) das Außenministerium, doch die Personalien haben sich nicht geändert. Ebenso wenig haben sie ihr Streben danach verloren, dass jemand die Dinge für sie regelt, bei dem sie sich beschweren und bei dem sie intervenieren können. Das ‚Who is Who’ des Kasztner-Prozesses ist das ‚Who is Who’ des Staates Israel.“ (50) Auch hier zeigt sich Avnerys Haltung, dass vorrangig die Generationen, die in jungen Jahren nach Israel gekommen waren und dort aufwuchsen, den Staat auch gestalten und für die Zukunft ausrichten sollten. – Rudolf Kasztner wurde schuldig gesprochen. Seine weitgehende Rehabilitation durch das Oberste Gericht erlebte er nicht mehr, denn er wurde am 3. März 1957 vor seiner Wohnung in Tel Aviv angeschossen und erlag zwölf Tage darauf seinen Verletzungen. Die Täter wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, doch bereits nach drei Jahren von Ministerpräsident Ben-Gurion begnadigt.

Noch eine Kategorie höher angesiedelt waren die Enthüllungen der Haolam Hazeh zur Lawon-Affäre, die nachhaltige Konsequenzen für den noch jungen Staat haben sollte. Dabei geriet eine verdeckte Operation des israelischen Geheimdienstes unter dem Codenamen „Operation Susannah“ im Jahre 1954 derart zum Desaster, dass sie sich nach der Veröffentlichung der Hintergründe als purer Staatsterrorismus herausstellte und zum Sturz der Regierung führte. Im Rahmen der „Operation Susannah“ hatte der israelische Geheimdienst ägyptische Juden dafür angeworben, in Kairo und Alexandria Bombenanschläge auf ägyptische Kinos und Postfilialen sowie amerikanische und britische Kultur- und Bildungseinrichtungen auszuführen, um die Verantwortung dafür anschließend der Muslimbruderschaft und ägyptischen Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Die so erzeugte Atmosphäre von Gewalt und politischer Unruhe sollte dazu führen, so das Kalkül der Israelis, dass Großbritannien die militärische Kontrolle über den Suez-Kanal beibehielt. Doch manche der Aktionen, bei denen es keine Toten und Verletzten gab, misslangen. Elf Täter wurden verhaftet und als ägyptische Juden enttarnt. Die Geheimdienstoperation wurde in der israelischen Öffentlichkeit zwischenzeitlich als „unangenehme Affäre“ verharmlost und später als Lawon-Affäre, benannt nach dem Jerusalemer Verteidigungsminister Pinchas Lawon, bezeichnet. In deren Verlauf begingen zwei der Verhafteten im Gefängnis Selbstmord, zwei weitere wurden entegegen der Zusage vom ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser, keine schweren Strafen zu verhängen, in dem vom 11. Dezember 1954 bis zum 27. Januar 1955 dauernden Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt und erhängt. Fünf weitere erhielten Haftstrafen zwischen sieben Jahren und lebenslänglich, lediglich zwei Verhaftete wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Da Israel offiziell jegliche Verantwortung für die Sprengstoffanschläge abstritt, hatte es auch nichts zur Verteidigung der Angeklagten unternommen.

Dabei war in Israel längst eine Debatte darüber in Gange, ob Verteidigungsminister Pinchas Lawon oder der Chef des militärischen Geheimdienstes, Binjamin Gibli, den Auftrag zur „Operation Susannah“ gegeben hatte. Doch keines der eingesetzten Untersuchungsgremien kam zu einem allgemein anerkannten Ergebnis. Zwischenzeitlich kam mit dem für das israelische Spionagenetzwerk in Ägypten verantwortlichen Avri Elad sogar noch ein „dritter Mann“ ins Spiel. Die Affäre zog sich beinahe ein Jahrzehnt lang hin, insbesondere David Ben-Gurion, der Lawon für kurze Zeit als Verteidigungsminister gefolgt war, schien einen persönlichen Rachefeldzug gegen seinen Amtsvorgänger zu führen. Sogar, als ein gegen seinen Willen eingesetzter weiterer Untersuchungsausschuss, dem sieben Minister angehörten, im Jahr 1960 zu dem Ergebnis kam, dass Lawon den Befehl zu den Anschlägen nicht erteilt hatte und die Regierung den Ablussbereicht akzeptierte, weigerte sich Ben-Gurion, der schon seit 1955 wieder Ministerpräsident war, diesen anzuerkennen.

Titelseite der Haolam Hazeh – Unterhaltung als Vehikel für ernste Politik. Bild: Wikipedia

Daran, dass die Kritik an seiner Haltung sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit immer lauter wurde, hatte Uri Avnerys Zeitschrift Haolam Hazeh bedeutenden Anteil. 1962 enthüllte sie, dass Lawon acht Jahre zuvor durch Beamte aus Verteidigungsministerium und Geheimdienst mittels gefälschter Dokumente zum Rücktritt gezwungen worden war, und das mit Wissen der Regierung. Der Geheimdienstler Avri Elad hatte bereits zugegeben, mit einem Meineid und weiteren falschen Informationen an dieser Verschwörung beteiligt gewesen zu sein. Pinchas Lawon selbst warf insbesondere Schimon Peres, der zu der Zeit leitender Beamter im Verteidigungsministerium gewesen war und von 2007 bis 2014 Israels Ministerpräsident werden sollte, fehlende Loyalität vor. Im Juni 1963 trat David Ben-Gurion, der in der Lawon-Affäre weiterhin nicht locker ließ, als Ministerpräsident zurück. Sein Nachfolger wurde Levi Eschkol.

Mit einer „Lex Avnery“ gegen die Pressefreiheit

Als dessen stellvertretender Gesundheitsminister Yitzhak Rafael im Frühjahr 1965 ins Visier der Journalisten von Haolam Hazeh geriet und diese ihm Unterschlagungen vorwarfen, schien auch Eschkol endgültig genug von dem aufsässigen Blatt zu haben. Nachdem zuvor mehrere Versuche, der Redaktion das Handwerk zu legen, nicht zum Erfolg geführt hatten, brachte der Ministerpräsident im Mai 1965 völlig überraschend das angeblich gegen Verleumdungen gerichtete sogenannte „Gesetz der bösen Zunge“ vor, das, so schrieb der Spiegel damals, in Wahrheit „eine Lex Avnery“ (51) war. Es wurde in Windeseile in der vorletzten Sitzung der Knesset vor der nächsten Parlamentswahl verabschiedet.

Dass das Gesetz vollkommen auf Haolam Hazeh als Presseorgan und dessen Herausgeber als Person zugeschnitten war, war offensichtlich. Wesentliche Aspekte trafen nur auf Wochenzeitschriften zu – Avnerys Blatt war damals die einzige wöchentlich erscheinende politische Zeitschrift in Israel. Weiterhin konnte bei einer solchen Publikation außer dem Herausgeber auch deren „geschäftsführender Redakteur“ bestraft werden – diese Bezeichnung in der redaktionellen Hierarchie gab es ausschließlich bei der Haolam Hazeh. Um nicht nur den Herausgeber und die Redakteure dem Druck möglicher Strafverfolgung auszusetzen, machten sich dem Gesetz zufolge auch Drucker und Zeitschriftenhändler strafbar, wenn sie „nach Art des Blattes hätten Verdacht schöpfen müssen.“ (52)

Klagen konnte nach dem „Gesetz der bösen Zunge“ indessen quasi jeder, denn auch informelle Gruppen konnten sich demnach kollegtiv beleidigt fühlen, etwa das Volk als solches oder, wie der Spiegel unkte, „Rothaarige und Bartträger“. (53) Der Angeklagte hingegen hatte den Wahrheitsbeweis für seine Behauptungen zu liefern und musste darüber hinaus beweisen, „dass seine Äußerungen nicht über das ‚öffentliche Interesse’ hinausgehen“ (54) – was immer das heißen mochte. Beinahe selbstredend, dass die Verleumdungsprozesse nach dem neuen Gesetz geheim geführt werden durften. Ebenso, dass Knesset-Abgeordnete immun dagegen waren.

Genau das machte der damals 42-jährige Uri Avnery, den das „Gesetz der bösen Zunge“ in den Ruin getrieben oder gar ins Gefängnis hätte bringen können, sich zunutze. Getreu der Erkenntnis, dass ein einziger kluger Bauernzug eine ganze Schachpartie entscheiden kann, gründete er mit einigen gleichgesinnten Kollegen eine Partei, die den Namen seiner Zeitschrift trug und mit dem Slogan „Freiheit für Haolam Hazeh“ warb. Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Jahresmitte 1965 hatte Avnery täglich mit seiner Verhaftung und Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis und einer ihn und seine Zeitschrift ruinierenden Geldstrafe rechnen müssen. Doch statt hinter Gitter zu geraten zog er kurz darauf als einziger Abgeordneter seiner Partei ins Parlament ein. Da es in Israel keine Fünf-Prozent- Hürde gab, reichten dazu anderthalb Prozent der Stimmen. Angesichts der Tatsache, dass es seit der Staatsgründung allenfalls Abspaltungen und Umbenennungen vorhandener Parteien gegeben hatte, wurde dies als ausgesprochen außergewöhnliches Ereignis mit sehr beachtlichem Ergebnis wahrgenommen. Dazu seinerzeit der Spiegel, dessen Herausgeber Rudolf Augstein ja seit Kindesbeinen mit seinem Kollegen Uri Avnery befreundet war, süffisant: „Da damit die schärfste Zunge vom Gesetz der bösen Zunge nicht mehr gelähmt werden kann und Israels Journalisten überdies (…) gegen das Gesetz streikten, verlor die Regierung die Lust an ihrem Maulkorb-Paragraphen.“ (55) Ministerpräsident Eschkol beauftragte eine Sonderkommission damit, das Gesetz zu entschärfen.

Dass insbesondere der Spiegel diese Entwicklung in Israel genau im Blick behielt und mit spitzer Feder kommentierte, dürfte über die persönliche Verbindung von Rudolf Augstein zu Uri Avnery hinaus mit der sogenannten Spiegel-Affäre, die knapp drei Jahre zuvor die Bundesrepublik erschüttert hatte, zu tun gehabt haben, denn sie wies manche Ähnlichkeit zu den Anfeindungen, denen Avnery und die Haolam Hazeh ausgesetzt war, auf. So war Augstein wegen angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen nicht nur mit Gefängnis gedroht worden, sondern er hatte tatsächlich 103 Tage in Untersuchungshaft verbracht. Im Zuge der Aufarbeitung der Affäre musste Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß zurücktreten, zwei Staatssekretäre wurden entlassen, sämtliche beschuldigten Spiegel-Redakteure hingegen von allen Vorwürfen freigesprochen und rehablitiert. Der Protest weiter Teile der Öffentlichkeit gegen in ihren Augen übergriffige Politiker und ihre eindeutige Parteinahme für das ebenfalls wöchentlich erscheinende Nachrichtenmagazin gilt seither als wesentliche Stärkung der Pressefreiheit in der damals noch jungen Bundesrepublik Deutschland. Rudolf Augstein nannte den Spiegel fortan gerne „Sturmgeschütz der Demokratie“.

Der SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein war Schulkamerad und später Kollege von Uri Avnery. Er machte nur einen kurzen Ausflug in die Politk.

Zehn Jahre später, 1972, wurde auch Rudolf Augstein Abgeordneter, er zog für die FDP in den Bundestag ein. Doch es gelang ihm nicht, den von ihm angestrebten Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Außerdem fühlte er sich schon bald wieder beim Spiegel gebraucht, denn dessen damaliger Chefredakteur Günter Gaus wurde zur selben Zeit zunächst Staatssekretär im Bundeskanzleramt und bald darauf erster Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Rudolf Augstein legte sein Bundestagsmandat bereits nach drei Monaten nieder und kehrte in die Hamburger Spiegel-Zentrale zurück.

Als Volksvertreter weiter Publizist

Sein alter Freund sowie Herausgeber- und Journalistenkollege Uri Avnery nahm die Rolle des Politikers nach seiner Wahl in die Knesset jedoch dauerhaft an und blieb dennoch Publizist. Durch zahlreiche Reden und Diskussionsbeiträge trug er wesentlich zu einem neuen Stil der Auseinandersetzung im Parlament bei. Der Journalist Roland Kaufhold befand dazu im Jahr 2003: „Die Auswirkungen seines singulären Engagements – verknüpft mit seiner Zeitschrift – auf die heutige politische Kultur in Israel, insbesondere auf die intellektuelle Oberschicht, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ (56) Avnery selbst sagte rückblickend auf die Zeit seiner Doppelfunktion als Parlamentsabgeordneter und Herausgeber einer Zeitschrift, dass er damals oft gefragt worden sei, welche der beiden Tätigkeiten die wichtigere gewesen sei. „Ich antwortete immer ohne zu zögern:

der journalistische Job. Der Journalist führt eine bedeutendere Aufgabe aus, und die hat größere Wirkung.“ (57) Auch Jahrzehnte später vertrete er diese Ansicht.

Dabei war Avnery Mitte der sechziger Jahre vom ersten Augenblick an ein sehr fleißiger Abgeordneter. Bereits in der ersten seiner über tausend Reden, die er in den zehn Jahren seiner Parlamentszugehörigkeit vor der Volksvertretung hielt, sorgte er für Furore, indem er forderte, dass künftig einer der Vizepräsidenten der Knesset aus den Reihen der wenigen arabischen Abgeordneten stammen solle. Circa zehn Prozent seiner Redebeiträge waren der Anerkennung eines palästinensichen Staates gewidmet. So drängte er noch am fünften Tag des Sechs- Tage-Krieges im Juni 1967 in einem offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Eshkol, dass Israel den absehbar unterliegenden Paästinensern unmittelbar nach Kriegsende die Gründung eines eigenen Staates anbieten solle. „Nicht wenigen Nahost-Wissenschaftlern erscheint das Unterlassen einer solchen Geste der Versöhnung – der unumstrittene militärische Sieger streckt dem Unterlegenen seine Hand zur Versöhnung aus – als eine historisch vielleicht einmalige Chance, die ungenutzt blieb“ (58), kommentierte Roland Kaufhold treffend. Schließlich liefern die Folgen des damaligen Krieges noch heute Zündstoff für immer weitere gewaltsame Auseinandersetzungen.

1969, gegen Ende von Avnerys erster Legislaturperiode in der Knesset, gab sein langjähriger Mitarbeiter, der Rechtsanwalt Amnon Zichroni, eine Sammlung ausgewählter Reden seines Chefs heraus und nannte diese treffend 1 gegen 119. Doch so sehr Avnery sich auch im Parlament zum Enfant terrible entwickelte – er selbst schrieb später über diese Zeit, seine Partei sei „ein schreckliches Ärgernis“ (59) gewesen -, so wenig konnte er aufgrund seiner früheren Irgun- Aktivitäten als exotischer Außenseiter abgetan werden. Auch die juristischen Kenntnisse, die er sich Jahrzehnte zuvor angeeignet hatte, kamen ihm bei seiner parlamentarischen Arbeit sehr zugute. So brachte er als einzelner Abgeordneter mehr Gesetzesinitiativen ein und stellte mehr Anfragen an die Regierung, als die meisten anderen Parteien, die wesentlich stärker in der Knesset vertreten waren. Dabei hatte sich seine Arbeit gar nicht einmal so grundlegend verändert, wie es von außen schien. Hatte er seine Analysen, kritischen Kommentare und konstruktiven Vorschläge zuvor in Artikeln seiner Zeitschrift veröffentlicht und so gewissermaßen eine außerparlamentarische Opposition betrieben, so trug er sie nun innerparlamentarisch in Form von Reden vor. Dabei lieferte er sich insbesondere mit der früheren Außenministerin und späteren Ministerpräsidentin Golda Meir manche verbale Schlacht. „Gerade mit Golda hatte ich viele interessante Zwischenfälle gehabt“, sagte Uri Avnery später dazu. „Wir konnten uns nicht ausstehen.“ (60) Meir betonte indessen unumwunden, dass sie nötigenfalls auf die Barrikaden gehen werde, um Avnery aus der Knesset herauszubekommen.

Doch auch mit anderen prominenten Politikern lag Avnery im Parlament über Kreuz, so auch mit dem späteren Ministerpräsidenten und Friedens- Nobelpreisträger Menachem Begin (61) und auch mit Yitzhak Shamir, der später ebenfalls Regierungschef wurde. Avnery warf der israelischen Politik und weiten Teilen der Öffentlichkeit vor, schlicht auszublenden, welcher Anteil an der Gewalt, die Israelis und Araber sich seit den zwanziger Jahren gegenseitig angetan hätten, auch von israelischer Seite ausgegangen sei. Dadurch würde völlig verkannt, wie sehr der Terror sich durch Vergeltungsaktionen der jeweils anderen Seite hochgeschaukelt habe. Eine Argumentation, die weitgehend auf taube Ohren stieß.

Dabei hatte Uri Avnery es nicht an Deutlichkeit fehlen lassen. Mit Blick darauf, dass auch Begin und Shamir zu anderen Zeiten als er selbst Irgun-Mitglieder gewesen waren, kritisierte er deren Haltung in seinem 1969 erschienenen Buch Israel ohne Zionisten so: „Wir waren Freiheitskämpfer, sagen sie. Terroristen sind die anderen.“ Er nannte beide „Ex-Terroristen“ und bekannte umissverständlich: „Ja, natürlich waren wir Terroristen!“

Uri Avnery mit Menachem Begin (M.) und Anwar as-Sadat (r.).

Einmal habe Begin in einer Rede vor der Knesset für die Todesstrafe argumentiert. „Abgeordneter Begin, Sie wissen doch besser als irgend jemand in diesem Haus“, habe er ihm entgegengehalten, „dass Todesstrafe das Allerbeste ist, was einer Untergrundbewegung passieren kann.“ Doch der habe ihn verständnislos und traurig angeblickt und gefragt: „Abgeordneter Avnery, wollen Sie unsere Freiheitskämpfer etwa mit diesen abscheulichen arabischen Terroristen vergleichen?“ Ihn, Avnery, hätten diese Vorwürfe gegenüber der anderen Seite vor dem Hintergrund des Wissens, was man selbst getan habe, „immer etwas amüsiert.“ (62) Dazu, was dies bedeutete, wird der frühere österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky, der gemeinsam mit dem schwedischen Premierminister Olof Palme und dem ehemaligen deutschen Regierungschef Willy Brandt eine Art internationales Triumvirat friedensbewegter sozialdemokratischer Staatsmänner bildete, deutlicher: „Als die Engländer noch in Palästina waren, gab es heftige israelische Terroraktionen gegen sie“, schrieb er später im Vorwort zu Uri Avnerys Buch Mein Freund, der Feind. Er nennt darin auch Namen und Zahlen: „Im damaligen Palästina waren Männer wie Begin und Shamir an ihnen beteiligt. 1947 sprengten Begins Leute das ‚King-David’-Hotel, wobei 91 Menschen den Tod fanden.“ (63)

Atomalarm, Ölschock, Attentat – und trotzdem weiter

Nach zwei Legislaturperioden, in denen Avnerys Partei im Parlament vertreten war, folgten im Herbst 1973 immense Veränderungen im Nahen Osten und weit darüber hinaus. Als ägyptische und syrische Truppen am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom-Kippur-Tag am 6. Oktober, einen Überraschungsangriff starteten, gerieten die israelischen Streitkräfte zunächst in große Bedrängnis. Es handelte sich dabei um den Versuch der beiden Länder, die sechs Jahre zuvor im Sechs-Tage-Krieg verlorenen Gebiete im Sinai und auf den Golan-Höhen zurückerobern. Unterstützt wurden sie dabei von mehreren arabischen Ländern und durch Waffenlieferungen aus der Sowjetunion. Israel, das einige Tage zur Mobilisierung seiner Streitkräfte benötigte, verfügte inzwischen jedoch über Atomwaffen und ließ diese am 9. Oktober scharf machen. Die Staatsführung unter Golda Meir informierte die US-Regierung darüber und forderte von dieser Waffenhilfe per Luftbrücke. Erst als diese auch erfolgte, gelang es, die arabischen Truppen zurückdrängen, die Atombereitschaft wurde aufgehoben. In Moskau befürchtete man gar einen Vormarsch israelischer Truppen bis Kairo und versetzte eigene Luftlandeeinheiten in Alarmbereitschaft. Als Washington darüber hinaus die Falschinformation erhielt, die UdSSR bereite die Lieferung nuklearer Sprengköpfe für die in Ägypten bereits vorhandenen Scud- Mittelstreckenraketen sowjetischer Bauart vor, versetzten die USA ihr Militär weltweit in Defcon 3 (64), was auch für die Atomstreitkräfte erhöhte Alarmbereitschaft bedeutete. So bezog das US-Militär in Mitteleuropa entlang der innerdeutschen Grenze und der zur damaligen Tschechoslowakei ihre Stellungen für den Fall eines bevorstehenden Krieges zwischen den Supermächten. Israel machte seine Kernwaffen daraufhin zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage scharf. Erst nachdem die Kriegsparteien der Stationierung von UNO-Truppen zugestimmt und der US-Außenminister Henry Kissinger durch intensive Pendeldiplomatie Friedensverhandlungen in Gang gebracht hatte, konnte der Konflikt entschärft werden. US-Präsident Richard Nixon betonte anschließend, es habe sich beim Yom-Kippur-Krieg um „die schwerste Krise seit Kuba“ gehandelt.

2.600 israelische und 8.500 arabische Soldaten waren bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Da die israelische Seite zudem 7.500 Verwundete und 300 Gefangene zu beklagen hatte und die Luftwaffe des Landes aufgrund der ägyptisch-syrischen Anfangserfolge stark dezimiert worden war, kam es zu einer Regierungskrise. Das Gefühl der eigenen Unbesiegbarkeit war trotz des wachsenden israelischen Atomwaffenarsenals dahin.

Israelische Soldaten haben eine SAM-3-Rakete sowjetischer Bauart erbeutet. Bild: hagalil

Die Regierung von Golda Meir trat im Frühjahr 1974 zurück. Inzwischen hatte das Embargo der OPEC, der Organisation der Erdöl-exportierenden Länder, gegen Staaten der westlichen Welt den ersten Ölschock mit nachhaltigen Folgen ausgelöst.

Die politischen Verwerfungen in dieser hochdramatischen Zeit waren derart heftig, dass Uri Avnerys Partei im Herbst 1973 nach zwei Legislaturperioden den Wiedereinzug ins Parlament verpasste. Kurz darauf nahm er erste streng geheime Kontakte zu einigen Palästinensern auf, die ihrerseits an einem Dialog interessiert waren. Schon zu Beginn dieser Verbindungen kommunizierte er mit Said Hammami und Issam Sartawi, zwei hochrangigen Vertretern der palästinensischen Befreiunsgorganisation PLO. Der Brückenbau zum vermeintlichen Feind war längst zu einem zentralen Aspekt von Avnerys Arbeit geworden. Um diesen voranzutreiben gründete er 1975 gemeinsam mit dem israelischen Ex-General Matti Peled den Israelischen Rat für Israelisch-palästinensischen Frieden. Wie Avnery hatte auch sein Jahrgangsgenosse Peled für Israel gekämpft und trat ebenso wie er später für den Ausgleich mit der verfeindeten Partei ein. Der Rat entwickelte sich in den achtziger und neunziger Jahren zu einem Forum für den Austausch zwischen israelischen und palästinensischen Schriftstellern und anderen Intellektuellen.

Doch wie sehr solche Aktivitäten seinen Ruf als Nestbeschmutzer, der ihm in Teilen der Gesellschaft anhaftete, bestärkten, beweist ein Messerattentat auf ihn im Gründungsjahr des Rates, bei dem er schwer verletzt wurde. Bezeichnenderweise besuchte ihn im Krankenhaus als erster der ultranationalistische General Rechav am Zeewi. Der riet dem Anschlagsopfer, künftig einen Colt bei sich zu tragen, und zwar verdeckt in der Hand. 41 Jahre später vertraut Avnery dazu einem SWR 2-Mitarbeiter an: „15 Jahre war ich nie auf der Straße, ohne meinen Finger am Trigger zu haben, (…) immer.“ (65) Der im Jahr 1975 52-Jährige war keinesfalls bereits, sich kampflos fanatischen Gegnern zu ergeben.

Ungeachtet dessen engagierte Uri Avnery sich nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament im Vorstand des Allgemeinen Verbandes der Arbeiter Israels namens Histadrut, dem Dachverband der Gewerkschaften des Landes. Diese 1920 von David Ben-Gurion gegründete und zunächst zionistisch-sozialistisch ausgerichtete Organisation war weit über den rein gewerkschaftlichen Bereich hinaus aktiv und betrieb eine Krankenkasse, Alten- und Erholungsheime, Kultur- und Medieneinrichtungen, einen Sportverband und auch eine Bank, bei der die Pensionsgelder eingezahlt wurden. Allein aufgrund ihrer Kombination von Arbeitnehmervertretung und Krankenkasse waren zeitweilig circa 70 Prozent der israelischen Erwachsenen gewerkschaftlich organisiert, was der Histadrut in der Zeit, in der Avnery für sie arbeitete, immensen politischen Einfluss verlieh. Doch die Tätigkeit dort entsprach nicht seinem Naturell, befand der Avnery- Kenner Roland Kaufhold und unterstreicht dies mit diesem Zitat von ihm: „Es war unglaublich langweilig, ich denke daran nur mit sehr großem Unbehagen zurück.“ (66)

Avnery wollte auf direkterem Wege in die Politik seines Landes eingreifen, sodass er einem Zusammenschluss mehrerer kleinerer linksorientierter politischen Gruppen beitrat. Die neue Partei trug den Namen Sheli, eine Wortschöpfung, die für „Frieden in Israel“ stand. Mit ihr errang er 1979 noch einmal ein Mandat für die Knesset. Nach zwei Jahren überließ er seinen Platz im Parlament verabredungsgemäß einem arabischen Abgeordneten von Sheli. Der Abschied aus der Knesset fiel ihm, wie er später betonte, relativ leicht, denn das Niveau sei nach jeder Wahl gesunken und das Parlament habe sich derart zum Nachteil verändert, dass er auch „keine richtige Lust mehr“67 gehabt habe.

Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass dieser durch und durch politisch denkende und agierende Mensch dem Abgeordnetenmandat keine Träne nachweinte. Doch betrachtet man Avnerys Wirken über lange Zeiträume, so folgt dies einer eigenen – ob bewusst oder unbewusst eingehaltenen – Logik seines Handelns. Frühzeitig war er mit seinen Erfahrungen und Schlüssen daraus an die Öffentlichkeit gegangen. Als er, der im Unabhängigkeitskrieg 1948 fast ums Leben gekommen wäre, fand, dass seine Berichte von den Kämpfen und sein Buch In den Feldern der Philister im Sinne von Heldentum und Kriegsverherrlichung missverstanden werden konnten, stellte er dies in einem weiteren Buch, in Die Kehrseite der Medaille richtig. Später wurde seine Wochenzeitschrift Haolam Hazeh zum wesentlichen Werkzeug seine politischen Arbeit. Er sehe die Macht der Medien darin, schrieb er dem Verfasser des vorliegenden Buches kurz vor dessen Redaktionsschluss, „dass sie direkten Einfluss auf das Bewusstsein der Massen haben und dadurch indirekt die Politk bestimmen.“ Und ja, für ihn sei „die Publizistik immer ein Instrument des politischen Kampfes“ gewesen.68 Dabei erreichten auch seine Reden in der Knesset über das Parlament hinaus eine große Öffentlichkeit. Parlamentarische Mehrheiten konnte er mit seinen Reden kaum erreichen, dafür aber weite Teile der israelischen und auch der palästinensischen Bevölkerung. So hatte er auch seine Abgeordnetentätigkeit als eine Art Öffentlichkeitsarbeit für seine Haltung, seine Ziele betrachtet. Sie stellte eine Variante seines professionelle Umgangs mit der Öffentlichkeit dar, und diese war längst zur Konstante seines politischen Wirkens geworden.

Auf dieser Klaviatur konnte er auch ohne Knesset-Mandat spielen. Mit der gespitzten Feder als „Waffe“ konnte er die israelische Politik außerparlamentarisch möglicherweise sogar besser beeinflussen, als wenn er Teil der politischen Kaste, der er zudem kritisch gegenüberstand, geblieben wäre. Dabei sicherten ihm seine bisherigen Lebensstationen – Flucht vor den Nazis und Übersiedlung, bewaffneter Kampf für Israel zunächst als Soldat und dann als Untergrundkämpfer, Einmischung ins politische Geschehen mit einer eigenen, vielbeachteten Wochenzeitschrift, Abgeordneter der Knesset – den Status einer Institution, der es zwar unübersehbar um Frieden und Ausgleich mit der Gegenseite ging, die aber niemals die Interessen des eigenen Landes übersehen, geschweige denn verraten hatte.

Ausgleich mit Palästinensern als patriotisches Ziel

Avnerys Mitstreiter, Anhänger und er selbst sahen es längst so und propagierten es entsprechend, dass jegliche Aktivitäten im Sinne einer friedlichen Koexistenz mit den Palästinensern und den arabischen Staaten im Grunde hochgradig patriotisches Streben, ja, letztlich sogar den einzigen Weg zur langfristigen Sicherung der Zukunft Israels, aber eben auch seiner Nachbarn, darstellten. Diese Haltung verdeutlichte Avnery schon bald nach dem Sechstagekrieg in seinem

Buch Israel ohne Zionisten. Eigentlich hatte er dafür während eines Aufenthaltes in den USA jeden Tag einen Essay schreiben wollen. Einmal nahm er dort jedoch an einer Großdemonstration gegen den Vietnamkrieg teil und fand daher keine Zeit zum Schreiben. So packte er einige grundsätzliche Überlegungen in die Einleitung, die die simple Überschrift Ein Israeli trägt.

Darin verleiht er seinem Empfinden Ausdruck, , dass „etwas in der Luft unseres Landes“ liege, „das extreme Haltungen und Erscheinungen hervorruft.“ Wie die Jahreszeiten – gleißendes Licht und große Hitze im Sommer, heftige Regenfälle im Winter -, so seien auch die Propheten „extrem in ihrer Art“ gewesen. Selbst die hebräische Sprache, befindet Uri Avnery, der als journalistischer Autodidakt längst geschliffen und präzise schreibt, „neigt nicht zum Understatement.“ Er wird selbst sehr deutlich: „Fast alles, was heute über Israel geschrieben wird, ist Propaganda. Israel ist entweder eine heilige Stätte, in der nur aufrechte Pioniere, heroische Krieger und tugendhafte Maiden wohnen, oder eine Räuberhöhle voll erbarmungsloser Abenteurer und schamloser Weiber, die über ein unschuldiges Volk hergefallen sind und ein Land vergewaltigten.“ Genau deshalb sei es ihm wichtig, das Land, dessen Gegner und die Situation in der Region differenzierter darzustellen. So glaube er, „dass auf beiden Seiten Menschen stehen, die teils Recht, teils Unrecht haben.“ Dabei gehe es darum, „wie zwei große historische Bewegungen, beide authentisch, beide von hohen Idealen beflügelt, auf den Schlachtfeldern Palästinas zusammenprallten, vergeblich versuchten, sich gegenseitig zu vernichten und nichts weiter vermochten, als die Seele der einen wie der anderen an ihrer Entfaltung zu hindern.“

Rachel und Uri Avnery im Einsatz für Gush Shalom.

Bei seinem Bemühen, beiden Seiten gerecht zu werden, schrieb er schon damals, sei ihm klar, wie befangen er als Israeli sei. Doch das gehe anderen genauso und sei im Zusammenhang mit dem polarisierenden Nahostkonflikt auch kaum anders möglich. Einerseits sei er wie die meisten Israelis „stolz auf die vielseitigen Leistungen“ ihres Volkes, andererseits habe er „ein waches Empfinden für unsere Fehler und unser Versagen.“ An seiner eigenen Person verdeutlicht er die Problematik und Widersprüchlichkeit des Nahen Ostens: „Ich bin ein Israeli, der leidenschaftlich an den Frieden glaubt, der jedoch den größten Teil seines Lebens im Krieg gelebt hat.“

Uri Avnery ist zu dieser Zeit gerade einmal Mitte vierzig, kann aber längst anhand seiner eigenen bisherigen Lebensgeschichte die Tragik und Komplexität des tödlichen Dauerbrandherdes Nahost eindrucksvoll erklären. Zum Schluss seines Buches Israel ohne Zionisten unterstreicht er schon damals, bald nach dem Sechstagekrieg von 1967, seine letztlich doch zuversichtliche Grundhaltung: „Wenn wir mit dem Herzen wie mit unserem Verstand verstehen lernen, welches die Gründe für den Ausbruch des israelisch-arabischen Konflikts waren und wie es geschehen konnte, dass dieser Konflikt bereits drei Generationen lang andauert, werden wir die Weisheit erlangen, zu heilen.“ (69)

Interpretiert man Weisheit als auf Lebenserfahrung beruhendem Wissen und daraus resultierendem klugen Handeln, so befand Uri Avnery sich zu dieser Zeit aufgrund seiner Vorgeschichte mit Flucht vor den Nazis, Kampf für Israel als Soldat und Untergrundkämpfer, von der Staatsmacht bekämpftem Herausgeber und Chefredakteur einer Wochenzeitschrift und als Parlamentsabgeordneter bereits damals auf dem Wege, all diese Erfahrungen für die Heilung des gefährlichen Dauerkonfliktes einzusetzen. So wie ein Arzt, der selbst schon einiges durchgemacht hat, versucht, eine chronische Krankheit zu heilen. Sein wichtigstes Instrument war vor und während seiner Zugehörigkeit zur Knesset ebenso wie danach die Publizistik.

Leider sind nicht alle Bücher Avnerys auch auf deutsch erschienen, darunter auch zwei, die Deutschland in besonderer Weise betrafen. 1961 berichtete er vom Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der als Leiter des nach ihm benannten Referates im Reichssicherheitshauptamt in Berlin an maßgeblicher Stelle für die Ermordung von circa sechs Millionen Juden verantwortlich war und dafür in Jerusalem zum Tode verurteilt wurde. Avnerys Berichterstattung von dem Gerichtsverfahren veranlasste ihn, seinen Landsleuten in seinem Buch Das Hakenkreuz zu erklären, aus wem die NSDAP bestand, wie sie die Macht ergreifen und mit dem Völkermord an den Juden das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte anrichten konnten. Knapp drei Jahrzehnte später bereiste er in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung gemeinsam mit seiner Frau sechs ehemalige Ostblockstaaten, darunter auch die Ex-DDR, und schrieb darüber das Reisebuch Lenin wohnt hier nicht mehr, wozu Rachel Avnery die Fotos beitrug. Andere von Uri Avnerys Büchern wie sein Plädoyer für eine arabisch-israelische Staatengemeinschaft, Israel ohne Zionisten, das 1968 auch als Serie im Spiegel erschien, wurden außer auf hebräisch und deutsch auch in den jeweiligen Sprachen in Großbritannien und den USA, in Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark und den Niederlanden veröffentlicht.

Seine Feinde – seine Freunde

Große internationale Aufmerksamkeit erzielte 1988 Avnerys Buch Mein Freund, der Feind. Als es erschien waren seine palästinensischen Gesprächspartner Said Hammami und Issam Sartawi, zu denen er nach seinem ersten Ausscheiden aus der Knesset streng geheime und hochgefährliche Kontakte geknüpft hatte, längst umgebracht worden. Zu Hammami, der selbst Journalist war und später Diplomat wurde, hatte sich eine persönliche Freundschaft entwickelt. Er wurde im Januar 1978 in London, wo er als moderater Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO ein Büro unterhielt, von einem Kommando aus dem Umfeld des palästinensichen Extremisten Abu Nidal ermordet. Im April 1983 ereilte Issam Sartawi am Rande der Konferenz der Sozialistischen Internationalen in Portugal dasselbe Schicksal.

Yitzhak Rabin, der von 1974 bis 1977 erstmals israelischer Ministerpräsident war und zu dem Uri Avnery ebenfalls eine lose Freundschaft verband, war über dessen Kontakte zu den PLO-Vertretern, die zu dieser Zeit offiziell verboten waren, informiert, duldete sie aber stillschweigend. Im November 1995 wurde Rabin, der seit 1992 erneut Ministerpräsident war und 1994 gemeinsam mit dem PLO-Führer Yassir Arafat den Friedensnobelpreis erhalten hatte, während einer Friedensdemonstration in Tel Aviv von einem rechtsextremen jüdischen Fundamentalisten erschossen. Für diejenigen, die Brücken bauen wollten, war es also auf beiden Seiten hochgefährlich geworden, auch und insbesondere an der jeweiligen sogenannten Heimatfront.

Ungeachtet dessen hatte Avnerys konspirativer Austausch mit verhandlungsbereiten Palästinensern, den er zu dieser Zeit bereits seit einem knappen Jahrzehnt betrieb, 1982 zu einem Ereignis geführt, das der SPD-nahe Bonner J. H. W. Dietz Verlag im Rückseitentext der deutschen Ausgabe ohne jede Übertreibung so darstellte: „Es war eine Weltsensation, als der prominente israelische Politiker und Journalist Uri Avnery am 3. Juli 1982, mitten im von der israelischen Armee belagerten Beirut, mit dem Führer der (…) PLO, Yassir Arafat, zusammentraf. Dieses Treffen markierte den Höhepunkt der Friedensbemühungen einer kleinen Gruppe von Israelis, die 1974 mit streng geheimen Kontakten zum offiziellen PLO-Vertreter in London begonnen hatten und an denen schließlich Staatsmänner und führende Politiker aus sechs Ländern beteiligt waren.“ Avnery widmet das Buch den Witwen von Said Hammami und Issam Sartawi, Khalida und Waddad, sowie seiner Frau Rachel, „die so viele Stunden der Angst durchlebte“ und fügt die Frage an: „Werden sie sich je kennenlernen?“ (70)

So oft der Begriff Geheimdiplomatie für teils banale Absprachen zwischen Politikern, Behörden, Wirtschaftslenkern, vor Gericht oder anderswo immer dann missbraucht wird, wenn die Öffentlichkeit nichts von grenzwertigen oder gar illegalen Absprachen erfahren soll, so sehr trifft er auf Uri Avnerys Aktivitäten beim politischen Brückenbau, bei dem er vom Planer und Architekten zum Grenzgänger im mehrfachen Sinne wurde, zu. Er überschritt dabei nicht nur geographische Grenzen, sondern auch politische Trennlinien. Dabei lotete er gemeinsam mit den vermeintlichen Feinden aus, wie weit diese denn zum Entgegenkommen auf noch zu errichtenden Brücken bereit wären. Dadurch, dass er seine Erkenntnisse aus diesen Kontakten später publizierte, trug er zur Bereitschaft weiter Teile der Bevölkerung bei, sich ausgleichenden und mithin friedensschaffenden Aktivitäten gegenüber der Gegenseite nicht mehr grundsätzlich zu verschließen. Avnery weichte so zuvor als unverrückbar empfundene Positionen und Grenzen auf, erreichte dadurch, dass Politiker verschiedener Seiten und die Weltöffentlichkeit sich dieser Stimmung nicht mehr entziehen konnten und bereitete auf diesem Wege den Boden für Verhandlungen vor, die zunächst kleine und dann immer größe Fortschritte im Friedensprozess zur Folge hatten. – Ein unschätzbarer Dienst im Sinne der Menschlichkeit, den nicht etwa gelernte und und dafür zuständige Diplomaten eingeleitet hatten, sondern mit Uri Avnery einem engagierten Journalisten mit politischer Haltung zu verdanken war.

Legt man die gängige Definition des Begriffs Thriller zugrunde, nämlich dass diesem eine besondere „Spannung (…) während des gesamten Handlungsverlaufs“ innewohnt und es darin „ein beständiges Spiel zwischen Anspannung und Erleichterung“ (71) gibt, so hat Uri Avnery mit Mein Freund der Feind zudem ein Paradebeispiel für das Genre des Real-Thrillers vorgelegt. Darin gelingt es ihm, seine Leser mit seinem Schreibstil und der allgegenwärtigen Spannung in den Bann und auf diesem Wege inhaltlich auch auf seine Seite zu ziehen. Auch dies ist im Sinne seiner Sache – Trennendes zu überwinden, Gemeinsamkeiten zu suchen und zu stärken und auf dieser Basis den Boden für Frieden zu bereiten – kaum hoch genug einzuschätzen. Das galt zu der Zeit auch darüber hinaus, denn inzwischen war eine zunehmende Kriegsmüdigkeit in der gesamten nahöstlichen Region zu verzeichnen und Diplomatie, die die Politik nicht zu leisten imstande war, daher umso wichtiger.

Grenzgänger im Real-Thriller